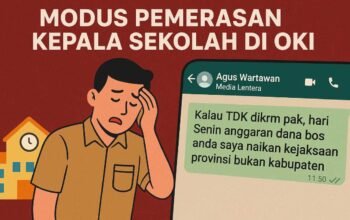

INDONESIA menghadapi krisis berulang yang mencoreng wajah pendidikan nasional: darurat kekerasan di lingkungan belajar. Isu ini adalah masalah sistemik yang kerap luput dari akuntabilitas struktural. Realitas di lapangan menunjukkan, ketiadaan rasa aman telah menjadi endemik. Kekerasan ini disebabkan oleh bullying masif, pelecehan berbasis gender, kekerasan seksual, dan represi struktural yang mengikis fondasi ekosistem belajar yang seharusnya menjadi ruang pertumbuhan inklusif dan merdeka.

Perhatian jurnalisme NUSALY diarahkan pada inisiatif diskusi digital SAFE: National Discussion on School Violence yang gagasannya beredar di media sosial. Hal ini adalah indikasi bahwa urgensi isu kekerasan ini telah mencapai puncaknya di kalangan aktivis muda dan masyarakat sipil.

Di tengah upaya pemerintah melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023—yang mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)—justru berpotensi melahirkan “jebakan birokrasi” baru. Terdapat kekhawatiran yang mendalam bahwa perangkat regulasi ini, yang seharusnya menjadi solusi, bermetamorfosis menjadi bagian dari masalah, yaitu sebagai alat risk management institusi.

Tarida Gitaputri, seorang akademisi, Youth Advocate Plan International, dan inisiator SAFE, secara tegas membongkar kelemahan filosofis dan struktural TPPK. Ia menuntut agar semangat Permendikbud ini didasarkan pada prinsip keadilan yang mendalam, sebuah tuntutan etis yang melampaui kepatuhan administratif.

Prinsip ini, sebagaimana digaungkan oleh sastrawan besar Pramoedya Ananta Toer: “adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan,” adalah tolok ukur utama yang harus dipegang teguh.

Tanpa landasan filosofis yang revolusioner ini, TPPK berisiko sekadar menjadi alat administratif pasif. Fungsinya hanya memoles permukaan institusi yang keropos dan menghindarkannya dari sorotan eksternal dan sanksi hukum. Keadilan substantif bagi korban harus menjadi core value yang tidak bisa ditawar.

TPPK: Anomali Lembaga dalam Jerat Birokrasi dan Logika Pencitraan Institusi

Implementasi kebijakan seringkali gagal karena lemahnya komitmen struktural dan resistensi kultural dari birokrasi yang sudah mapan. Gitaputri mengakui potensi TPPK menjadi jebakan birokrasi sangat tinggi, terutama bagi audiens yang mendambakan kepastian hukum dan perlindungan yang bersifat trauma-informed.

Permasalahannya bukan lagi pada ketiadaan regulasi formal—Indonesia kini memiliki payung hukum yang relatif jelas—melainkan pada diskrepansi yang menganga antara struktur kelembagaan yang dibentuk dan perubahan pola pikir yang secara radikal dituntut.

Lembaga yang dibentuk dengan mandat suci untuk melindungi korban, secara ironis, cepat terjebak dalam formalitas administrasi yang berorientasi pada kepatuhan checklist yang mudah diverifikasi. Fokusnya bukan lagi pada keadilan restoratif dan pemulihan psikologis korban yang sulit diukur.

Energi TPPK acap kali dialihkan dari inti masalah—yang seharusnya berpusat pada penanganan trauma, intervensi krisis, dan keadilan substantif—menuju pemenuhan checklist administratif semata.

Urusan laporan rutin, kepatuhan kaku pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seringkali disusun tergesa-gesa tanpa konsultasi mendalam, dan pemenuhan dokumen TPPK sering kali menjadi fokus utama.

Pergeseran fokus ini memiliki konsekuensi fatal: energi TPPK tidak lagi terpusat pada pemulihan korban. Ia beralih pada pemeliharaan citra dan nama baik institusi, sebuah praktik institutional risk management yang menempatkan reputasi di atas nyawa dan trauma korban.

Akuntabilitas TPPK sering kali diarahkan ke atas—kepada pimpinan sekolah, yayasan, atau kementerian yang menuntut kepatuhan—dan bukan ke bawah, kepada korban dan komunitas sekolah yang menjadi pihak paling rentan dan seharusnya menjadi pemegang otoritas moral.

Fenomena ini diperparah oleh tekanan eksternal dan internal yang mendorong institusi pendidikan untuk memprioritaskan reputasi, kelangsungan finansial, dan citra keunggulan di atas pengungkapan kebenaran.

Sekolah yang tengah mengejar status akreditasi, mempertahankan basis murid (sebagai sumber pendapatan utama), atau menghindari viral moment di media sosial cenderung melakukan segala cara agar kasus kekerasan tidak bocor ke ranah publik.

Praktik ini menciptakan kondisi di mana TPPK, yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan, bertransformasi menjadi ‘filter’ birokrasi. Mekanisme utamanya adalah meredam, membungkam saksi, dan menyelesaikan kasus secara internal (di bawah meja).

Fungsi ini jauh menyimpang dari prinsip keadilan restoratif, yang menuntut pengakuan kesalahan, tanggung jawab penuh, dan pemulihan komprehensif bagi korban.

“Sering kali, semangat awalnya bagus, tapi kemudian terjebak pada urusan administratif, laporan, SOP, dan soal citra lembaga. Akhirnya, TPPK lebih sibuk menjaga nama baik institusi terkait daripada memastikan korban merasa aman dan pulih,” ujar Gitaputri, yang menggarisbawahi kegagalan TPPK menjadi ruang aman yang independen dari kepentingan corporate institusi itu sendiri.

Kegagalan TPPK menjadi filter birokrasi menciptakan kesan bahwa ia adalah mekanisme yang dibangun bukan untuk keadilan substantif bagi korban, melainkan untuk melindungi status quo institusi dari intervensi eksternal.

Proses penyelesaian kasus yang berujung pada budaya “minta maaf” atau “damai secara kekeluargaan,” tanpa adanya pemulihan psikologis, adalah manifestasi paling nyata dari anomali regulasi ini.

Budaya damai ini bukan hanya menutup ruang keadilan bagi korban—sebuah praktik yang secara de facto mengkriminalisasi pelaporan dan merendahkan trauma—tetapi juga secara efektif memperkuat budaya diam di antara pelajar, pengajar, dan wali murid.

TPPK pada akhirnya hanya menjadi perpanjangan tangan dari rezim otoritarianisme mini di sekolah, di mana kekuasaan (kepala sekolah, senior, atau guru) selalu dilindungi, dan korban dibiarkan menanggung beban trauma sendirian. Jika TPPK tidak dilengkapi dengan self-awareness yang kritis, ia akan menjadi sekadar alat window dressing yang memperparah trauma institusional.

Menagih Nalar Keadilan: Prinsip Pramoedya dan Membedah Relasi Kuasa

Kritik terhadap TPPK tidak bisa berhenti pada aspek administratif semata. Kritik tersebut harus menyentuh landasan filosofis yang lebih dalam, yaitu pencarian terhadap akar permasalahan sosial dan ketimpangan struktural yang melanggengkan kekerasan, alih-alih hanya berfokus pada gejala di permukaan.

Gitaputri secara tegas mengajukan prinsip “adil sejak dalam pikiran” dari Pramoedya Ananta Toer sebagai nalar utama yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota TPPK.

Ini adalah panggilan untuk melakukan revolusi etis dan kognitif dalam penanganan kasus kekerasan di ruang pendidikan, menuntut kesadaran kritis terhadap bias internal, terutama mengenai relasi kuasa yang inheren dalam struktur sekolah.

Keadilan dalam Pikiran: Pilar TPPK yang Beretika

Prinsip keadilan dalam pikiran menuntut TPPK untuk secara proaktif menanggalkan bias, prasangka, dan kepentingan institusional internal yang seringkali mewarnai proses investigasi.

Sebelum TPPK bisa adil dalam tindakan nyata, mereka perlu terlebih dulu adil dalam cara berpikirnya. Hal ini berarti TPPK harus secara sadar membangun tiga pilar etika yang non-negosiatif, yang mencerminkan etos trauma-informed approach dan prinsip-prinsip yudisial:

Pertama, TPPK Wajib Berpihak Penuh pada Korban dan Menolak Keras Victim-Blaming dan Victim Shaming. Keberpihakan ini harus menjadi prinsip operasional utama, memprioritaskan keamanan, martabat, dan pemulihan korban di atas segalanya.

TPPK harus menolak narasi yang mencari justifikasi atas kekerasan—terutama yang merujuk pada pakaian, waktu kejadian, atau latar belakang sosial korban.

Keadilan dalam pikiran mensyaratkan TPPK beroperasi dengan asumsi dasar bahwa pelapor adalah pihak yang harus dilindungi dan didukung penuh. Trauma yang dialami korban adalah kebenaran yang tidak bisa dinegosiasikan.

Hal ini juga mencakup kewajiban TPPK untuk menjaga kerahasiaan identitas korban secara mutlak, kecuali dengan persetujuan penuh (informed consent) dari korban.

Kedua, TPPK Harus Memahami Relasi Kuasa dan Ketimpangan secara Struktural. TPPK harus sadar bahwa kekerasan sering lahir dari relasi kuasa yang timpang.

Pihak yang memiliki posisi lebih tinggi—seperti guru, tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), senior, atau bahkan anggota dewan yayasan—memiliki kemampuan struktural untuk membungkam, mengintimidasi, atau memutarbalikkan fakta. Keadilan harus dituntut dari posisi paling rentan.

TPPK harus mampu menembus lapisan perlindungan yang sering diberikan institusi kepada perpetrator class.

Jika pelaku adalah guru favorit, kepala sekolah, atau putra tokoh penting di daerah, keadilan dalam pikiran menuntut TPPK untuk tetap bertindak imparsial dan menindak tegas, terlepas dari konsekuensi politik atau finansial yang mungkin timbul bagi institusi. Kegagalan menindak tegas pelaku berkekuasaan sama dengan mengkhianati mandat negara.

Yang ketiga, TPPK Harus Mengakui Masalah Kekerasan Sebagai Isu Sistemik, Bukan Sekadar Kasus Individual. TPPK harus mengakui bahwa kekerasan bukan sekadar masalah individu atau oknum yang bisa diselesaikan dengan memecat satu orang.

Ia adalah masalah sistemik yang berakar pada budaya institusi yang permisif, lingkungan yang tidak suportif, dan ketidaktegasan dalam peraturan.

Pengakuan terhadap sifat sistemik masalah ini akan mendorong TPPK untuk tidak hanya menangani kasus, tetapi juga mereformasi kebijakan sekolah secara keseluruhan, termasuk kurikulum anti-kekerasan, kode etik guru yang wajib diperbarui, dan sistem reward and punishment yang jelas.

Intervensi yang bersifat kosmetik tidak akan pernah cukup. Kegagalan menerapkan prinsip filosofis yang mendalam ini hanya akan membuat TPPK menjadi alat untuk melindungi institutional inertia alih-alih menjamin keselamatan pelajar.

Analisis Krisis: Mengapa Nalar Negara Cenderung Tone Deaf

Kegagalan implementasi TPPK di lapangan mencerminkan krisis empati yang lebih luas di tingkat pembuat kebijakan nasional.

Gitaputri secara keras menyebut kondisi pendidikan Indonesia sedang dalam “darurat kekerasan,” sebuah kondisi yang diperparah oleh sikap abai atau tone deaf dari pemegang kekuasaan—suatu bentuk kegagalan politik untuk mengakui penderitaan riil di lapangan.

Konteks Krisis Nasional: Sorotan Akuntabilitas Publik dan Narasi yang Gagal

Urgensi isu ini diperkuat oleh serangkaian peristiwa tragis yang menjadi sorotan publik pada Oktober 2025.

Peristiwa tersebut mulai dari tragedi di Pondok Pesantren yang melibatkan kekerasan fisik fatal, kasus bernuansa bullying eskalatif di perguruan tinggi yang berdalih “inisiatif senior,” hingga pernyataan dari pejabat publik yang gagal menerapkan lensa sensitif korban.

Pejabat sering merespons kasus-kasus sensitif dengan dalih “disiplin,” “tradisi,” atau “proses pembelajaran,” alih-alih dengan empati dan penegakan hukum yang tegas.

Pola respons yang tone deaf ini seringkali melibatkan: Mengisolasi Kasus, di mana pelaku disebut sebagai “oknum” alih-alih melihat pola sistemik; Mengabaikan Data, yakni memprioritaskan data kuantitatif akreditasi di atas data kualitatif pengalaman korban; dan Kurangnya Integrasi Kesehatan Mental, yaitu menganggap penyelesaian kasus hanya pada sanksi tanpa memperhatikan pemulihan psikososial jangka panjang yang sering kali membutuhkan biaya besar.

“Yang menyedihkan bagi para pemerhati isu ini adalah bagaimana negara yang memiliki alat untuk memahami isu ini juga tone deaf (tidak peka), menolak belajar bagaimana situasi yang ada di akar rumput. Ini bukan minimnya informasi, tapi penolakan aktif dan sistematis untuk melihat penderitaan korban,” kritik Gitaputri tajam.

Sikap tone deaf ini merembes ke bawah, memberikan pembenaran pada institusi di tingkat sekolah untuk juga menutup mata terhadap kasus demi menjaga citra. Ketika pusat menganggap kekerasan sebagai noise politik yang bisa diredam, daerah akan mengikutinya, menciptakan rantai impunitas dari atas hingga ke bawah.

Tantangan utama adalah mengubah nalar birokrasi dari policy compliance menjadi human-centric justice yang berfokus pada individu dan hak asasi manusia.

SAFE: Inisiatif Akar Rumput Melawan Normalisasi Kekerasan

Inisiatif diskusi digital SAFE: National Discussion on School Violence menjadi bukti bahwa suara pelajar adalah titik awal reformasi yang paling otentik.

Gitaputri menjelaskan, SAFE adalah respons langsung terhadap normalisasi kekerasan yang terjadi di lapangan, yang tidak terakomodasi oleh regulasi formal yang terlalu kaku dan bersifat top-down.

Inisiatif ini diorganisir oleh Plan International bekerja sama dengan Overcome Cycle, sebuah organisasi pemuda yang fokus pada kesehatan mental.

Diskusi ini dirancang untuk melibatkan pemangku kepentingan kunci di tingkat pelajar—seperti OSIS, Forum Anak, dan organisasi pendidikan—dari seluruh Indonesia, menjangkau daerah-daerah yang aksesnya terbatas seperti Ternate, Buton, Nganjuk, hingga Bogor.

Melalui pre-test assessment yang dilakukan pada peserta, PTEV menemukan bahwa banyak bentuk kekerasan—terutama bullying verbal dan siber, intoleransi berbasis SARA, dan kekerasan berbasis gender—seringkali dinormalisasi dan belum terakomodasi dalam kebijakan formal TPPK yang fokusnya masih konvensional.

SAFE hadir untuk membumikan isu ini, bahwa kekerasan bukan hanya soal kasus berat yang viral, tetapi juga tentang kekerasan mikro yang merenggut rasa aman pelajar.

Tujuannya adalah memastikan pelajar menjadi subjek perubahan aktif yang mampu mengidentifikasi dan melaporkan kekerasan mikro, mengikis budaya diam dari dalam.

Model FRIES: Standar Etika Consent dan Sensitivitas TPPK

Untuk menjembatani Permendikbud dengan kebutuhan lapangan, TPPK harus memiliki peningkatan kapasitas yang terukur dan spesifik, terutama dalam isu consent yang menjadi inti dari sebagian besar kasus kekerasan berbasis gender dan relasi kuasa.

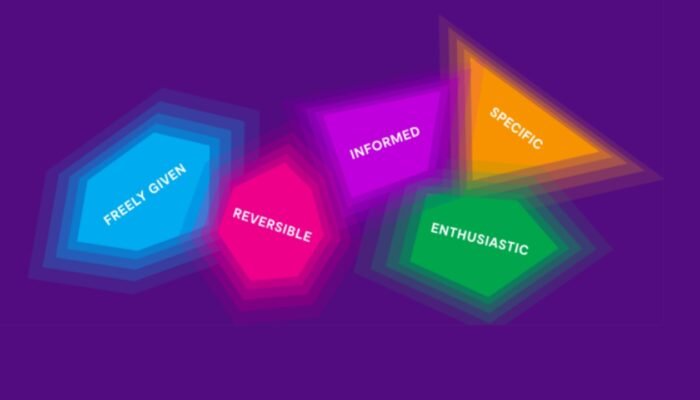

Gitaputri mendesak TPPK wajib belajar tentang konsep consent (persetujuan) secara utuh, bukan hanya sebagai formalitas hukum. Salah satu model yang direkomendasikan adalah FRIES (Freely given, Reversible, Informed, Enthusiastic, dan Specific).

FRIES: Pilar Pendampingan Manusiawi dan Non-Diskriminatif

Penguasaan model FRIES memungkinkan TPPK melakukan pendampingan yang manusiawi, tidak menghakimi, dan sensitif terhadap relasi kuasa.

FRIES menjadi standar etika yang penting untuk diimplementasikan di setiap langkah penanganan kasus, terutama untuk melawan institutional coercion (pemaksaan institusional) terhadap korban, yang sering terjadi di Indonesia.

Yang pertama adalah Freely given (Diberikan Secara Bebas). Persetujuan korban untuk melaporkan atau mengikuti proses pendampingan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan, ancaman, atau manipulasi terselubung, seperti janji kemudahan administrasi, ancaman kesulitan akademik, atau tekanan dari orang tua pelaku.

Yang kedua adalah Reversible (Dapat Ditarik Kembali). Korban harus memiliki hak penuh untuk menarik persetujuan atau mengubah arah pelaporan kapan saja selama proses berlangsung, tanpa harus takut akan sanksi atau victim-blaming. Prinsip ini menghormati otonomi penuh korban, mengakui bahwa proses pelaporan dapat menjadi re-traumatisasi.

Yang ketiga adalah Informed (Didasarkan Informasi Penuh). Korban harus diberikan informasi yang lengkap, transparan, dan mudah dipahami tentang seluruh proses yang akan mereka lalui—termasuk potensi risiko, estimasi waktu, dan hasil yang mungkin terjadi, serta hak-hak hukum mereka. TPPK harus menyediakan akses ke pendampingan hukum yang netral sebelum keputusan diambil.

Yang keempat adalah Enthusiastic (Antusias/Tanpa Keraguan). Ini adalah standar tinggi yang menuntut TPPK memastikan bahwa korban benar-benar merasa nyaman, didukung, dan mau secara penuh dalam prosesnya. Antusiasme adalah indikator bahwa tidak ada pemaksaan halus. Jika ada keraguan, proses harus dihentikan atau diubah.

Yang kelima dan terakhir adalah Specific (Spesifik). Persetujuan harus jelas dan spesifik untuk setiap langkah yang diambil (misalnya, untuk konseling, untuk pelaporan ke polisi, atau untuk bertemu dengan pelaku). TPPK tidak boleh menggeneralisasi persetujuan awal.

Menerapkan FRIES dalam penanganan kasus adalah tuntutan konkret bagi institusi yang ingin membuktikan keseriusan perlindungan korban. Ini mentransformasi TPPK dari badan penindak menjadi badan pendamping yang etis dan trauma-informed. Pelatihan FRIES harus diwajibkan sebagai modul utama bagi seluruh anggota TPPK.

Strategi Solutif: Mendorong Ekosistem Peer Support dan Watchdog Independen

Guna melucuti potensi TPPK menjadi alat pencitraan, Gitaputri mendesak pembangunan sistem dukungan komunitas yang mandiri dan mandatori.

TPPK tidak boleh bekerja sendirian; mereka harus menjadi bagian dari ekosistem yang lebih luas dan terdesentralisasi, di mana pelajar memiliki peran aktif dalam pencegahan dan pelaporan.

Mengaktifkan Sistem Peer Counselor dengan Mandat Jelas

Tuntutan konkret adalah investasi yang terukur dan berkelanjutan pada pembentukan peer support system dan pelatihan peer counselor yang berkelanjutan dan terakreditasi.

Pendekatan ini menempatkan pelajar sebagai bagian dari sistem perlindungan itu sendiri—mereka mampu mendengar, merespons, dan menghubungkan korban dengan bantuan yang tepat, karena mereka yang paling memahami dinamika relasi dan budaya silent code.

Program peer counselor ini harus memiliki mandat yang jelas, didukung oleh TPPK dalam hal sumber daya dan fasilitas, namun tetap independen dari kontrol penuh manajemen sekolah dalam hal kerahasiaan dan pelaporan awal.

Struktur Peer Counselor harus mencakup: Kriteria Seleksi yang Ketat (empati, kerahasiaan, non-judgmental); Pelatihan Psikososial Dasar dan Krisis Intervensi (oleh psikolog profesional, bukan sekadar guru BK); dan Protokol Rujukan yang Jelas ke TPPK, psikolog sekolah, atau lembaga eksternal tanpa melanggar kerahasiaan korban.

Investasi ini harus menjadi prioritas anggaran wajib sekolah, dialokasikan secara spesifik dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), bukan sekadar kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sukarela.

“Kalau kekerasan hanya dianggap urusan TPPK, maka ada kecenderungan, orang lain akan diam, dan budaya diam itulah yang berpotensi menghadirkan kekerasan baru,” jelasnya.

Pelajar yang terlatih akan memecah budaya diam dan menjadi telinga pertama yang paling dipercayai korban, menghilangkan hambatan psikologis untuk melapor.

Menjamin Independensi: Peran Organisasi Watchdog

Untuk menjaga TPPK tetap berorientasi pada korban, kolaborasi strategis dengan LSM, organisasi pemuda, dan lembaga independen yang bergerak di bidang perlindungan anak dan HAM sangat vital.

Pihak eksternal ini harus berfungsi sebagai ‘watchdog’ yang memiliki hak akses dan wewenang untuk melakukan check and balance serta audit kinerja TPPK secara periodik.

Watchdog ini menjamin TPPK fokus pada pemulihan korban, bukan pada public relations institusi. Mereka juga dapat menjadi pihak yang mengadvokasi korban ke ranah hukum yang lebih tinggi jika TPPK gagal atau terbukti berpihak pada pelaku.

Institusi yang menolak audit atau kerja sama dengan watchdog independen secara otomatis dicurigai memiliki sesuatu yang disembunyikan.

Pemberian mandat kepada watchdog ini harus diatur dalam regulasi turunannya di tingkat teknis (Juknis), sehingga sekolah tidak bisa sewenang-wenang menolak akses audit atau menutupi data kasus. Mekanisme ini menciptakan lapisan akuntabilitas ganda: internal (TPPK) dan eksternal (Watchdog).

Tuntutan Kebijakan Lanjutan: Akuntabilitas Manajerial dan Mandat Anggaran RKAS

Merespons potensi diskusi hanya berakhir di retorika, Gitaputri menegaskan bahwa tuntutan paling mendesak adalah penguatan sistem yang sudah eksis, bukan penciptaan birokrasi baru yang belum teruji.

Inisiatif TPPK harus diintegrasikan secara cerdas ke dalam sistem yang lebih besar, bukan sebagai lapisan baru yang menambah kerumitan dan potensi bottleneck pelaporan.

Kewajiban Alokasi Anggaran Khusus dalam RKAS

Kesenjangan terbesar yang harus ditutup adalah masalah kepercayaan publik dan alokasi anggaran yang jelas.

Sekolah harus diwajibkan mengalokasikan anggaran khusus yang tidak bisa diganggu gugat untuk pemulihan psikososial korban dan pelatihan TPPK/Guru Bimbingan Konseling (mandatory funding allocation).

Anggaran ini harus dimasukkan secara eksplisit dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan pos-pos yang transparan:

Bantuan Psikologis Jangka Panjang: Alokasi untuk subsidi sesi terapi rutin bagi korban selama minimal 6-12 bulan dengan psikolog atau psikiater eksternal yang terakreditasi, bukan hanya konseling singkat dari sekolah.

Dana Pelatihan TPPK Bersertifikat: Anggaran wajib untuk pelatihan FRIES, trauma-informed approach, dan manajemen kasus yang harus diperbarui setiap tahun, melibatkan profesional kesehatan mental, bukan hanya seminar internal.

Bantuan Hukum Netral: Dana untuk menyediakan pendampingan hukum gratis dan netral bagi korban yang memutuskan membawa kasusnya ke ranah kepolisian, untuk melawan pemaksaan damai.

Sistem Pelaporan Mandiri: Alokasi untuk membangun atau berlangganan sistem pelaporan anonim digital yang independen dari server internal sekolah.

Akuntabilitas Manajerial Institusi

Penyelesaian kasus di sekolah yang sering berhenti pada budaya ‘minta maaf’ adalah praktik usang yang harus dihentikan total, digantikan dengan penekanan pada sanksi edukatif yang tegas, pemulihan psikologis korban yang berkelanjutan, dan akuntabilitas manajemen institusi.

Tanpa akuntabilitas pada level manajemen—di mana kepala sekolah dan yayasan bertanggung jawab penuh atas kegagalan TPPK dalam menjalankan mandatnya—TPPK akan selamanya menjadi kambing hitam birokrasi, dan siklus kekerasan terus berlanjut.

Kegagalan serius TPPK harus berimplikasi langsung pada sanksi administratif dan fit-and-proper test ulang bagi manajemen sekolah. Ini adalah tuntutan paling keras dari jurnalisme berkedalaman: akuntabilitas harus bergeser dari sekadar kepatuhan administrasi menuju tanggung jawab kepemimpinan.

Penegasan Yuridis: Mengapa Permendikbud 46/2023 Gagal Diterjemahkan

Permendikbudristek 46/2023 memiliki niat baik, tetapi implementasinya seringkali disalahartikan karena penolakan birokrasi untuk membaca secara utuh dimensi hukumnnya.

Gitaputri menyoroti bahwa Pasal-pasal kunci yang mendefinisikan akuntabilitas dan kewajiban sekolah seringkali diabaikan:

Kewajiban Intervensi Cepat (Pasal 29): TPPK memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi segera (bukan menunda) dan memberikan perlindungan kepada korban saat menerima laporan. Penundaan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak korban.

Jenis Sanksi yang Progresif (Pasal 53-54): Regulasi memungkinkan sanksi yang luas, dari teguran tertulis hingga pemberhentian. Sekolah sering hanya menerapkan sanksi teringan untuk melindungi citra. TPPK harus diinstruksikan untuk menggunakan sanksi yang progresif, sesuai dengan dampak traumatis kekerasan.

Kewajiban Kerja Sama dengan APH (Pasal 57): Permendikbud secara jelas mewajibkan sekolah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan unit layanan terpadu (seperti P2TP2A). Praktik “damai kekeluargaan” yang menutup akses ke APH adalah pelanggaran regulasi yang serius dan harus ditindaklanjuti oleh Kementerian.

Komitmen Nyata: Policy Brief dan Momentum Anti Kekerasan

Sebagai kontribusi nyata dari inisiatif akar rumput, hasil diskusi SAFE akan dirumuskan dalam bentuk policy brief untuk Kemendikbudristek dan KemenPPPA.

Policy brief ini menjadi masukan nyata yang menjamin suara pelajar tidak hanya didengar, tetapi diterjemahkan menjadi arah kebijakan yang terukur dan aplikatif, termasuk panduan yang jelas mengenai implementasi Model FRIES dan sistem Peer Support yang terstruktur dan terbiayai.

Selain itu, PTEV mengembangkan Buku Saku SAFE bersama organisasi Overcome Cycle, sebagai panduan praktis bagi TPPK dan pelajar.

Buku saku ini bertujuan menjembatani regulasi formal yang berjarak dengan praktik lapangan yang relevan, mudah diakses, dan memiliki sensitivitas korban yang tinggi, mengubah budaya diam menjadi budaya pelaporan yang terpercaya.

Penyelenggaraan SAFE, yang berdekatan dengan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November–10 Desember), menjadi momentum yang strategis untuk menuntut komitmen nyata pemerintah dan institusi.

“Sistem pendidikan yang aman hanya bisa terwujud ketika suara dari akar rumput tidak hanya didengar, tetapi juga diterapkan sebagai arah kebijakan dan tindakan nyata, dan ketika akuntabilitas korporasi institusi diimbangi oleh keadilan restoratif bagi setiap individu korban. Permendikbudristek 46/2023 hanya akan berhasil jika ia dipersenjatai dengan nalar keadilan Pramoedya, bukan hanya kepatuhan birokrasi, dan itu dimulai dari setiap anggota TPPK, serta komitmen penuh manajemen sekolah untuk mengalokasikan sumber daya riil,” pungkasnya, mengunci komitmen jurnalisme berkedalaman yang menuntut akuntabilitas negara di tengah krisis empati.

(Reporter: Adi Rasmiadi)

NUSALY Channel

Dapatkan kabar pilihan editor dan breaking news di Nusaly.com WhatsApp Channel. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.